Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

ACCESIBILIDAD A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SU

RELACIÓN CON LA INCIDENCIA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ZONAS

RURALES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA

ACCESSIBILITY TO COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION PROGRAMS

AND ITS RELATIONSHIP WITH THE INCIDENCE OF ADOLESCENT PREGNANCY

IN RURAL AREAS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE SCIENTIFIC

LITERATURETÍTULO INGLÉS

Mercedes Margarita Tituaña Murillo

Ecuador

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

66 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Accesibilidad a programas de educación sexual integral y su relación con la

incidencia del embarazo adolescente en zonas rurales: una revisión sistemática

de la literatura científica

Accessibility to comprehensive sexuality education programs and its relationship

with the incidence of adolescent pregnancy in rural areas: a systematic review of

the scientific literature

Mercedes Margarita Tituaña Murillo

obst.mercedestitum@gmail.com

https://orcid.org/0009-0002-3284-7866

Universidad

Ecuador

RESUMEN

La presente investigación incluyó trabajos publicados entre 2019 y 2025, los cuales abordan la

transmisión del acceso a programas de educación sexual integral (ESI) y el embarazo

adolescente en territorios rurales. Siguiendo la propuesta PRISMA 2020 se seleccionaron

estudios que cumplieron con los criterios de adecuación territorial y enfoque de derechos. Los

resultados exponen que la oferta de programas ESI que sean adecuados al contexto rural

contribuyen a disminuir los embarazos no planificados, no obstante se mantienen barreras

socioculturales y límites institucionales. La escasa articulación entre educación, salud y

comunidad fue identificada. Se concluye que es necesaria la promoción de políticas públicas

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

67 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

que integren la intersectorialidad y la participación del territorio para garantizar una ESI

adecuada que favorezca la autonomía adolescente en sus contextos

Palabras clave: accesibilidad; barreras socioculturales; educación sexual integral; embarazo

adolescente; zona rurales

ABSTRACT

The search included studies published between 2019 and 2025 that addressed the relationship

between access to comprehensive sexuality education (CSE) programs and adolescent

pregnancy in rural areas. Following the PRISMA 2020 guidelines, studies were selected that

met the criteria of being relevant to the rural context and adopting a rights-based approach. The

results show that offering CSE programs tailored to the rural context contributes to reducing

unplanned pregnancies; however, sociocultural barriers and institutional limitations persist. A

lack of coordination between education, health, and community sectors was identified. It was

concluded that promoting public policies that integrate intersectoral collaboration and

community participation is necessary to ensure appropriate CSE that fosters adolescent

autonomy within their specific contexts.

Keywords: comprehensive sexuality education; adolescent pregnancy; rural areas;

accessibility; sociocultural barriers.

Recibido: 18 de septiembre 2025 | Aceptado: 2 de octubre 2025

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

68 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

INTRODUCCIÓN

La Educación Sexual Integral (ESI) se ha convertido en un factor clave para fomentar

ciudadanos bien informados y autónomos que entienden sus derechos sexuales y

reproductivos (Morgade, 2019). Su implementación busca no solo transmitir conocimiento, sino

también desarrollar la capacidad de tomar decisiones respetuosas, diversas y que mitiguen

riesgos, como el embarazo adolescente (Álvarez, 2023).

Sin embargo, en contextos rurales, la ESI enfrenta desafíos específicos que limitan

tanto su alcance como su efectividad. Las adolescentes rurales viven en una situación de

vulnerabilidad estructural, que limita severamente el acceso a programas educativos, servicios

de salud y espacios seguros para discutir la sexualidad (Yáñez, 2023). Esto, en parte, explica

por qué las tasas de embarazo adolescente en áreas rurales son significativamente más altas

que en áreas urbanas, lo que destaca una brecha de larga data en la realización de derechos y

equidad educativa(Quiroz Villafuerte et al., 2024).

Las causas más comunes son barreras geográficas es decir la distancia que existe

entre las comunidades rurales y los centros que ofrecen educación ESI es una barrera concreta

para la participación adolescente. A menudo, los viajes son largos, el transporte es limitado y

caro, y los horarios de trabajo de las instalaciones no coinciden con las rutinas diarias de la

comunidad. Esta inaccesibilidad espacial limita en gran medida la interacción directa con

personal capacitado y materiales de enseñanza que sean útiles (Hubert et al., 2024).

Por otro lado, la difusión de información sobre la educación sexual en áreas rurales es

escasa. La divulgación de materiales relevantes es limitada. Los canales de comunicación

existentes no llegan a los adolescentes objetivo con mensajes apropiados, relevantes y

culturalmente sensibles. Además, las personas responsables de enseñar la clase a menudo no

tienen formación en educación con contexto geográfico, lo que dificulta la localización y, por

ende, la construcción de confianza entre los participantes. Las campañas de concientización,

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

69 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

cuando existen, a menudo pasan por alto las características sociolingüísticas y etnográficas de

las áreas rurales, lo que reduce su efectividad y sostenibilidad.(De la Vara-Salazar et al., 2023)

Las barreras socioculturales también que afecta la eficacia de los programas de ESI en

áreas rurales. El tema de la sexualidad, por su parte, en muchas comunidades, todavía es

asunto tabú. Las normas tradicionales, la retórica religiosa y la estructura familiar crean un

mantillo donde tienden a prevalecer el miedo, la vergüenza y el asco por la discusión de estos

temas (Camacho, 2018). Las adolescentes de las zonas rurales se enfrentan a presiones

sociales que las disuaden de acceder a oportunidades educativas, a menudo sin poder contar

con el respaldo de familiares o tutores que les ayuden a obtener información pertinente

(Romero et al., 2024). Bajo la mirada de la vulnerabilidad social, la adolescencia embarazada

representa un problema comunitario que releva la falta de infraestructura en los sistemas

educativo, de salud y de apoyo social.

Los adolescentes que se enfrentan a estos problemas habrían de sufrir un deterioro del

bienestar físico y emocional, se ven expuestos a consecuencias sociales y económicas a largo

plazo, algunos de ellos incluso se ven interrumpidos en su formación, las expectativas laborales

están drásticamente limitadas y contribuyen a la contribución de ciclos multigeneracional de

pobreza y exclusión (Macías, 2024). En las zonas rurales, para eso mala experiencia cuentan

con el acceso a una escasa red de recursos y pocos servicios expertos, y estigmas sociales

profundamente arraigados (Librado González et al., 2025)

El presente estudio se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo influye la facilidad de

acceso a programas de educación sexual integral en la reducción del embarazo adolescente en

zonas rurales? De la misma manera busca dar respuesta a las siguientes incógnitas ¿Qué

grado de accesibilidad tienen las adolescentes rurales a programas de educación sexual

integral? ¿Qué nivel de difusión e información sobre programas de educación sexual reciben

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

70 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

las adolescentes en zonas rurales? ¿Qué barreras socioculturales enfrentan las adolescentes

rurales para acceder a programas de educación sexual integral?

Este estudio responde a la necesidad de destacar las desigualdades en el acceso y

disponibilidad de programas integrales de educación sexual (ESI) en áreas rurales, donde la

ubicación geográfica y los factores socioculturales restringen a las adolescentes el acceso a la

educación. A pesar de los avances normativos, todavía hay brechas en la implementación de

políticas educativas de marco inclusivo en las distintas regiones. Sistematizar la evidencia

científica desde 2019 hasta 2025 profundizará la comprensión de cómo estas barreras impiden

el acceso a la educación, fomentando la cesación temprana del embarazo adolescente, e

informará sobre la creación de estrategias educativas culturalmente apropiadas,

geográficamente accesibles y efectivamente comunicacionales para las áreas rurales.

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre las oportunidades de acceso

a programas de educación sexual integral y la reducción del embarazo adolescente en zonas

rurales. En este contexto, se busca comprender cómo las condiciones materiales, pedagógicas

y socioculturales que configuran dicho acceso inciden en la efectividad de las estrategias

preventivas. El análisis permitirá identificar factores que favorecen o limitan la implementación

territorial de la educación sexual integral, aportando insumos para el diseño de políticas

públicas más equitativas, pertinentes y sostenibles en comunidades rurales.

METODOLOGÍA

La investigación se enmarcó en el paradigma de la revisión sistemática, siguiendo los

lineamientos definidos en el marco del protocolo PRISMA 2020. La investigación persiguió el

objetivo de poder identificar las influencias que genera el acceso a programas de educación

sexual en el embarazo adolescente en los contextos rurales. La revisión sistemática tuvo la

capacidad de sistematizar la información existente en un sentido crítico, pero también de

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

71 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

identificar patrones y vacíos, así como parámetros adecuados para un enfoque que sea útil en

el contexto rural. Esto fue un principio que permitió poner las bases para proseguir con un

análisis de las experiencias registradas, así como para orientar acciones futuras.

Los criterios de selección se definieron claramente para asegurar la inclusión de textos

relevantes. Se incluyó en la revisión sistemática todas las publicaciones a partir del año 2019 y

hasta 2025 que trataban directamente adolescentes rurales, así como también las

investigaciones cualitativas y de tipo mixto que contuvieran análisis de carácter interpretativo.

De igual forma, se incluyeron revisiones sistemáticas, documentos técnicos de los organismos

de reconocido prestigio y artículos publicados, o que eran el resultado de investigación, que se

podían encontrar en revistas con revisión por pares. Se excluyeron estudios que solo se

refiriesen a los contextos urbanos, se excluyeron trabajos de carácter cuantitativo y que no

contuviesen análisis cualitativo, se excluyeron textos que no mostraron una fundamentación

académica en sus argumentos y se excluyeron los textos donde no se encontraba una relación

directa entre educación sexual y embarazo adolescente.

La búsqueda se llevó a cabo en cinco bases de datos reconocidas por su cobertura

científica: PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Se revisaron

documentos publicados en español e inglés, dentro del periodo establecido. Para localizar los

estudios pertinentes, se utilizaron combinaciones de palabras clave mediante operadores

booleanos, como: “educación sexual integral” AND “embarazo adolescente” AND “zonas

rurales”; (“sexual education” OR “comprehensive sexual education”) AND (“adolescent

pregnancy”) AND (“rural areas”); y “access” AND “barriers” NOT “urban areas”. Esta estrategia

permitió filtrar la información con precisión y reunir evidencia útil para el análisis.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

72 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

RESULTADOS

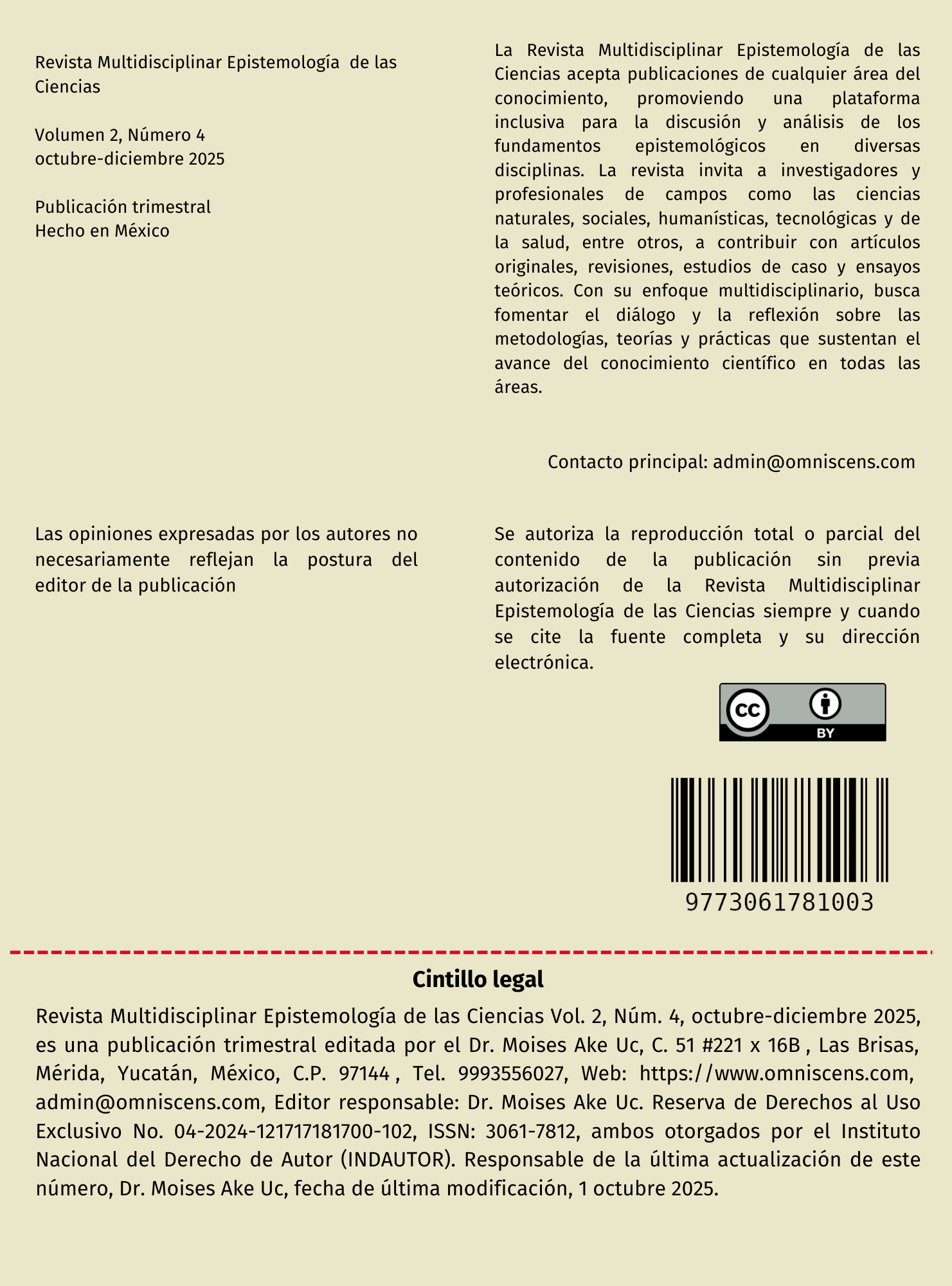

Para garantizar la rigurosidad y transparencia en la recolección y análisis de la

información, se aplicó el método PRISMA. Esta herramienta permite estructurar revisiones

sistemáticas mediante criterios claros de inclusión, exclusión y evaluación de fuentes. Su uso

facilita la trazabilidad del proceso investigativo, asegurando que los resultados respondan a una

búsqueda exhaustiva, pertinente y replicable. En este estudio, PRISMA fue adaptado para

identificar literatura académica y técnica relacionada con barreras, enfoques y resultados de la

Educación Sexual Integral (ESI) en zonas rurales. El diagrama correspondiente muestra las

etapas de identificación, selección, elegibilidad y síntesis de los documentos analizados

Figura 1

Diagrama de cribado en Scopus, SciELO, Redalyc y Google Scholar

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

73 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Barreras estructurales al acceso a la educación sexual integral (ESI)

Obstáculos físicos y de infraestructura

La distancia geográfica entre los adolescentes y los centros educativos es uno de los

principales factores que limita el acceso efectivo a la educación sexual integral en zonas

rurales. Quiroz Villafuerte et al. (2024) destacan que las condiciones territoriales adversas y la

falta de transporte público dificultan el desplazamiento regular de los adolescentes hacia

espacios educativos. Asimismo, la carencia de conectividad digital y acceso tecnológico genera

una brecha informativa, impidiendo que la ESI llegue de manera virtual o mediada por TIC a

estos contextos (Ubillus Saltos et al., 2024)

Ausencia o debilidad institucional

La ausencia de programas estructurados en ESI dentro de los establecimientos

educativos rurales refleja un debilitamiento institucional que impacta directamente en la

prevención del embarazo adolescente. Párraga Vélez & Muñoz Sánchez (2024) señalan que

muchos centros educativos carecen de profesionales capacitados y de recursos permanentes

destinados a este tipo de formación. Esta debilidad institucional también se traduce en una

escasa articulación entre entidades de salud, educación y protección social, lo que impide

respuestas integradas y sostenidas (Bravo Bonoso et al., 2025)

Barreras pedagógicas y de comunicación

Falta de adecuación cultural y didáctica de los contenidos

Uno de los obstáculos más significativos en la implementación efectiva de la educación

sexual integral (ESI) en zonas rurales es la descontextualización de los contenidos curriculares.

Ronconi et al., (2023) advierten que muchos materiales pedagógicos adoptan enfoques

urbanos y tecnocráticos que no responden a las realidades socioculturales de las comunidades

rurales latinoamericanas. Esta desarticulación dificulta la apropiación significativa del

conocimiento por parte de los estudiantes. Asimismo (Sánchez & Espinoza, 2024) subrayan

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

74 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

que la falta de atención a la diversidad cultural, lingüística y territorial en los materiales de

enseñanza limita su impacto formativo, reproduciendo visiones homogéneas que no dialogan

con los entornos específicos ni con las prácticas comunitarias.

Deficiencias en la formación docente

Las limitaciones en la capacitación del cuerpo docente representan una barrera crítica

para el abordaje pedagógico de la ESI. Manrique (2024)enfatiza que muchos docentes carecen

de formación especializada en enfoques de derechos, perspectiva de género y habilidades para

mediar contenidos sensibles. Esta falta de preparación no solo genera vacíos informativos en el

aula, sino que también puede reproducir prejuicios o silenciamientos frente a temas

fundamentales como la autonomía corporal o el uso de métodos anticonceptivos. (López-

Gómez et al., 2021) agregan que existe una necesidad urgente de fortalecer los programas de

formación docente para que la ESI sea asumida como una responsabilidad educativa integral,

no como una tarea periférica o incómoda.

Canales limitados de difusión

La comunicación entre instituciones educativas, adolescentes y familias suele ser

deficiente en los territorios rurales, obstaculizando el acceso y la apropiación de los programas

de ESI. Quiroz Villafuerte et al. (2024) señalan que la falta de campañas públicas sostenidas,

sumada a una escasa presencia institucional en medios comunitarios, limita el conocimiento

sobre derechos sexuales y reproductivos entre la población joven. Por otro lado, (Soto Flores et

al.,2023) muestran cómo la ausencia de estrategias comunicacionales adaptadas a cada

comunidad debilita el vínculo entre oferta educativa y demanda informada, generando una

brecha perceptiva sobre la importancia de la ESI y su utilidad en la vida cotidiana.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

75 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Condicionamientos socioculturales

Creencias religiosas y morales restrictivas

Las creencias religiosas fuertemente arraigadas en ciertas comunidades rurales

constituyen un eje regulador del acceso y la aceptación de la educación sexual integral (ESI).

Quiroz Villafuerte et al. (2024) señalan que en contextos donde predomina la influencia de

instituciones religiosas, los discursos moralizantes suelen inhibir la apertura educativa hacia

contenidos sobre sexualidad, promoviendo visiones punitivas o conservadoras. Estas

valoraciones morales sobre la sexualidad en la adolescencia generan resistencia por parte de

líderes comunitarios y familiares, lo que puede traducirse en censura de los programas,

exclusión de temáticas claves o percepción de que hablar de sexualidad promueve conductas

inapropiadas (Ruiz, 2019).

Roles de género tradicionales

Los roles de género tradicionales operan como una barrera simbólica que condiciona las

prácticas educativas, afectivas y reproductivas de los adolescentes. Bravo Bonoso et al. (2025)

destacan que en muchas comunidades rurales se espera que las adolescentes mantengan una

conducta recatada, mientras que los varones gozan de mayor tolerancia respecto a su vida

sexual activa. Esta doble moral reproduce una distribución desigual del poder sobre las

decisiones reproductivas, naturalizando el control masculino y limitando el desarrollo de la

autonomía en las jóvenes.

Tabúes y estigmas sobre la sexualidad adolescente

Los tabúes en torno a la sexualidad adolescente constituyen un núcleo de resistencia

sociocultural frente a la implementación de la ESI. (Borda Quintero, 2019) advierte que existe

una tendencia a deslegitimar a los adolescentes que buscan información, se expresan con

libertad sobre su vida sexual o acceden a métodos anticonceptivos. Este estigma, alimentado

por creencias adultocéntricas, genera temor entre los jóvenes al juicio social y a las

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

76 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

consecuencias familiares de participar en programas educativos sobre sexualidad

(Villavicencio, 2023) Barreto et al. (2024) agregan que este contexto restrictivo no solo

obstaculiza la prevención del embarazo, sino que refuerza dinámicas de ignorancia, vergüenza

y exclusión dentro del sistema educativo.

Intervenciones educativas efectivas

Enfoque basado en derechos

El enfoque basado en derechos dentro de la educación sexual integral (ESI) implica

reconocer la sexualidad como una dimensión legítima del desarrollo humano. Ronconi et al.

(2023) resaltan que los programas exitosos promueven activamente los derechos sexuales y

reproductivos, entendidos como parte fundamental de la ciudadanía adolescente. Esta

perspectiva permite abordar la sexualidad sin tabúes ni prejuicios, ofreciendo a las jóvenes

herramientas para ejercer su autonomía y proteger su salud.

Programas con enfoque intersectorial

La articulación entre salud, educación y comunidad ha demostrado ser una estrategia

eficaz en el diseño de intervenciones para prevenir el embarazo adolescente. Sánchez &

Espinoza (2024) destacan que los programas que involucran simultáneamente a centros

educativos, servicios de salud y redes comunitarias permiten una respuesta más integral y

contextualizada

Participación comunitaria

La inclusión de familias, líderes locales y adolescentes en la construcción de los

contenidos educativos es clave para garantizar la pertinencia cultural y la aceptación

comunitaria de la ESI. Bravo Bonoso et al., (2025) señalan que los programas que promueven

procesos participativos generan mayor compromiso y reducen la resistencia sociocultural. Esta

validación colectiva no solo refuerza vínculos sociales, sino que también permite adaptar los

materiales y metodologías a las particularidades del territorio.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

77 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Evidencia de impacto en reducción del embarazo adolescente

La eficacia de las intervenciones educativas debe evaluarse con indicadores claros y

contextualizados. Barreto et al. (2024) documentan casos exitosos donde la implementación

sostenida de la ESI se ha vinculado con una disminución notable en las tasas de embarazo

adolescente. Cárdenas (2021) reafirma que la sistematización de buenas prácticas,

especialmente en contextos rurales, permite orientar políticas públicas más eficaces y

replicables.

Autonomía sexual y reproductiva en la adolescencia

Toma de decisiones informadas

La capacidad de los adolescentes para tomar decisiones informadas sobre su vida

sexual y reproductiva está directamente relacionada con el acceso a información científica,

segura y actualizada. Ubillus Saltos et al., (2024)sostienen que cuando los jóvenes

comprenden sus derechos y conocen sus opciones, están mejor preparados para prevenir

embarazos no deseados y ejercer su autonomía con responsabilidad.

Uso consciente de métodos anticonceptivos

El conocimiento sobre métodos anticonceptivos es indispensable para ejercer la

autonomía reproductiva. (Alca Gomero et al.,2023) destacan que la educación sexual debe

contemplar no solo la información técnica sobre anticonceptivos, sino también el acceso sin

estigmas a los servicios de salud sexual. Esto incluye la atención sensible, confidencial y

oportuna en los centros de salud locales.

Apropiación de derechos sexuales y reproductivos

La apropiación de los derechos sexuales y reproductivos supone que los adolescentes

se reconozcan como sujetos de derecho capaces de participar activamente en los espacios

educativos (Bravo Bonoso et al., 2025) demuestran que cuando los jóvenes se empoderan

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

78 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

desde esta visión, incrementan su participación en programas de ESI, fortalecen su autoestima

y toman decisiones más conscientes sobre sus cuerpos y relaciones.

La evidencia nos permite describir en detalle las diversas dimensiones que restringen el

acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) en el contexto rural, y las estrategias que han

tenido mayor impacto en la prevención del embarazo adolescente. La sistematización muestra

que las barreras estructurales, pedagógicas y socioculturales no funcionan de forma aislada,

sino que se entrelazan, creando conjuntos complejos que exigen respuestas integrales,

contextualizadas y sostenidas. Las intervenciones exitosas enfatizan la importancia de

enfoques basados en derechos, impulsados por la comunidad y multisectoriales como

esenciales para mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia.

Este estudio no solo proporciona información relevante para el desarrollo de políticas públicas,

sino que también desafía la reconsideración de las prácticas educativas hacia un enfoque más

territorial, inclusivo y transformador.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta revisión permite señalar que el fenómeno de

embarazo adolescente en entornos rurales presenta un fuerte condicionamiento por factores de

carácter estructural y sociocultural que muestran una escasa efectividad en la educación sexual

integral (ESI). El estudio revisado de Párraga y Muñoz (2024), quienes analizan la relación

entre el embarazo adolescente y el rendimiento académico en entornos rurales de Ecuador.

Los autores afirmaban que las adolescentes embarazadas presentan una situación de doble

carga, por una parte la presión social y familiar establecida en la que se encuentran y por otra,

la escasez de acompañamiento institucional que les facilite la continuación de sus estudios.

Este hecho genera un alto índice de deserción escolar en la que ambas dimensiones de lo

escolar se ven afectadas y, con ello, las posibilidades de desarrollo personal y profesional.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

79 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Por otra parte, también destacan que la falta de programas educativos dirigidos a la

realidad rural facilita la incapacidad de información sobre salud sexual y reproductiva. En

numerosos colectivos, la enseñanza que se da en las escuelas es descontextualizada, no tiene

en cuenta las demandas de los adolescentes y hace que no sean capaces de decidir. Para

algo, precisamente porque la oferta y la demanda en este rango de edad, tal como se ha

podido comprobar, están muy alejadas, son los adolescentes que por múltiples motivos acaban

siendo los más vulnerables ante embarazos no deseados, perpetuando situaciones de pobreza

y exclusión.

En cuanto a la situación de la disponibilidad y la accesibilidad a los servicios de la SRR,

Quiroz et al., (2024) ofrecen en la zona sur de Manabí una información que también es

interesante, dado que combina la explicación de que a pesar de que desde la propia Institución

se han intentado implementar políticas públicas en favor de la ESI, esta encuentra todavía

barreras importantes como la poca articulación interseccional, la falta de recursos humanos y la

pobre infraestructura de los centros de salud. Estas limitaciones impiden que las personas

adolescentes tengan acceso a servicios sociales idóneos, lo cual también contribuye a un

agravamiento que incrementa las situaciones relativas al embarazo precoz. Asimismo, los

autores apuntan que las dinámicas socioculturales son determinantes en la aceptación de la

ESI. En muchas comunidades rurales perviven tabúes y estigmas así como prácticas

normativas que dificultan el diálogo abierto en torno a la práctica de sexualidad.

Las manifestaciones de la cultura se hallan ligadas a las emociones o sentimientos de

miedo a la evaluación social y limitan la participación y el interés de las personas adolescentes

a incorporarse a programas de educación y salud. En este sentido los autores expresan que el

enfoque de derechos implica considerar la participación comunitaria junto al trabajo

interinstitucional como pilares de importancia que fortalecen la autonomía sexual y reproductiva

de la juventud.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

80 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Los autores coinciden en que para dar solución se requiere el abordaje en el ámbito de

las asignaturas curriculares, pero se requiere también un trabajo de transformación profunda en

las estructuras educativas y sanitarias, así como una transformación cultural y social donde los

adolescentes sean considerados sujetos de derecho, y donde las intervenciones se realicen en

forma contextualizada, inclusiva y sostenida para poder garantizar la educación sexual integral

en la gestión de los requerimientos de las juventudes rurales.

CONCLUSIONES

La información obtenida demuestra que el embarazo adolescente en las áreas rurales

es complejo y multifacético, la ausencia de educación sexual integral (ESI) es uno de los

factores más influyentes y significativos. La distancia, las instalaciones educativas inadecuadas

y la falta de conectividad en los niveles formativos son barreras estructurales que casi ahogan

por completa la participación activa de los adolescentes en cualquier formación. Esta exclusión

no se limita a la mera ausencia 'física', sino que también mantiene y agrava las desigualdades

sociohistóricas existentes entre lo rural y lo urbano.

También, existen obstáculos pedagógicos que se relacionan con falta de preparación

docente, contenidos difundidos carentes de contextualización y derechos, así como deficiente

cobertura de la temática. Estas debilidades didácticas generan la ausencia de aversión crítica,

y en consecuencia la perpetuación de espacios informativos en conjunto con prácticas

reproductivas no fundamentadas.

Socioculturales sigue siendo estas dimensiones fundamentales. Creencias, estigmas,

religiones y roles de género tradicionales contribuyen a la resistencia comunitaria y familiar a la

ESI. Estos condicionantes no solo afectan a la visión de los adolescentes, sino también al

activismo educativo que asume la escuela.

No obstante, las intervenciones educativas analizadas aquí muestran un impacto

positivo cuando existe participación comunitaria, se utiliza un enfoque intersectorial y se

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

81 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos. Las estrategias culturalmente

apropiadas y sostenidas, basadas en los derechos sexuales y reproductivos, tienen un impacto

positivo en la autonomía reproductiva y la prevención de embarazos precoces.

En conclusión, es necesario fortalecer las políticas públicas dirigidas a garantizar un

acceso real, inclusivo y culturalmente apropiado a la ESI en zonas rurales. Esto requiere

superar las barreras estructurales, pedagógicas y socioculturales, mejorar la formación docente

e implementar modelos educativos que consideren a los adolescentes como actores activos de

su desarrollo.

Declaración de conflicto de interés

El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.

Declaración de contribución a la autoría

Mercedes Margarita Tituaña Murillo : Edición y redacción del documento, curación de

datos, supervisión, metodología, presupuesto, software y validación

Declaración de uso de inteligencia artificial

El autor declara que utilizó la inteligencia artificial como apoyo para este artículo, y

también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso intelectual.

Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se comprobó que no

existe plagio como constan en las evidencias, los autores manifiestan y reconocen que este

trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito ni publicado en

ninguna plataforma electrónica o de IA.

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

82 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

REFERENCIAS

Alca Gomero, K. J., De la Cruz Surco, V., Flores Santamaría, Y. Y., & Álvarez Huari, M. Y.

(2023). Uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia: Una revisión narrativa.

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 7529–7552.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7490

Álvarez, A. (2023). Abordaje de la educación sexual integral en los Departamentos de

Consejería Estudiantil del Distrito de Educación Chone-Flavio Alfaro. Revista Andina de

Educación, 6(2). https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/3889

Barreto, S., Cedeño, U., & Castro, J. (2024). Factores de riesgo que predisponen en el

embarazo: en los adolescentes. MQRInvestigar, 8(1), 4489–4508.

https://doi.org/10.56048/mqr20225.8.1.2024.4489-4508

Borda Quintero, L. (2019). La educación sexual y el embarazo adolescente: Análisis de la

política pública desde un enfoque de género. https://hdl.handle.net/1992/50988

Bravo Bonoso, D. G., Castro Santana, M. G., Cedeño Chica, M. E., Cobeña Zambrano, S. G.,

Jumbo Márquez, M. G., Rochelle Pibaque, J. J. L., & Logro Vaca, K. N. (2025).

Percepción de los derechos sexuales y reproductivos entre adolescentes de la zona sur

de Manabí. RECIMUNDO, 9(1), 993–1005.

https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(1).enero.2025.993-1005

Camacho, M. (2018). La educación sexual: Como método para la prevención de embarazos no

deseados en el bachillerato. Revista de Investigación Enlace Universitario.

https://enlace.ueb.edu.ec/index.php/enlaceuniversitario/article/view/46/90

Cárdenas, J. L. (2021). Efectividad de los programas de educación sexual y reproductiva en los

adolescentes. Horizonte Sanitario, 21(1). https://doi.org/10.19136/hs.a21n1.4025

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

83 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

De la Vara-Salazar, E., Villalobos, A., Hubert, C., & Suárez-López, L. (2023). Risk behaviors

associated with early sexual initiation in adolescents in Mexico. Salud Pública de

México, 65(6), 654–664. https://doi.org/10.21149/15062

Hubert, C., De la Vara-Salazar, E., Villalobos, A., Suárez-López, L., De la Cruz Muradás-

Troitiño, M., Mejía-Paillés, G., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2024). Adolescent pregnancy

prevention. Salud Pública de México, 66(4), 488–499. https://doi.org/10.21149/15838

Librado González, N., Onofre Rodríguez, D. J., Sánchez Nigenda, R., Dos Santos Monteiro, J.

C., Benavides Torres, R. A., & Márquez Vega, M. A. (2025). Systematic review of teen

pregnancy prevention programs using websites and chatbots. Revista Panamericana de

Salud Pública, 49. Pan American Health Organization.

https://doi.org/10.26633/RPSP.2025.22

López-Gómez, A., Graña, S., Ramos, V., & Benedet, L. (2021). Development of a

comprehensive public policy for adolescent pregnancy prevention in Uruguay. Revista

Panamericana de Salud Pública, 45. Pan American Health Organization.

https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.93

Macías, V. (2024). Impacto de la educación sexual en la salud reproductiva de adolescentes:

Un análisis desde la perspectiva enfermería. Dominio de las Ciencias, 10(3).

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/4010

Manrique, M. (2024). Estrategia de intervención educativa para prevenir el embarazo en

adolescentes promoviendo salud sexual y reproductiva.

https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/15886/1/UDLA-EC-TMSP-2024-15.pdf

Morgade, G. (2019). La educación sexual integral como proyecto de justicia social. Memoria

Académica, 3(1).

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9626/pr.9626.pdf

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

84 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Párraga Vélez, L. G., & Muñoz Sánchez, C. F. (2024). Embarazo adolescente y rendimiento

académico en zona rural de Ecuador. EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de

Bienestar y Trabajo Social, 21, 35–64. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2024.0002

Quiroz Villafuerte, V. M., Tumbaco Rodríguez, S. L., Acuña Mieles, G. A., Zambrano Romero, J.

E., Catagua Manrique, D. N., Bravo Granda, J. J., & Flores Saltos, M. D. (2024).

Disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva para

adolescentes en la zona sur de Manabí: Revisión de evidencia y recomendaciones.

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 11437–11449.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10456

Romero, I., Estrada, F., & Campero, L. (2024). Barriers to acceptance and continuity of post-

obstetric event contraception: Experiences and perspectives of adolescent mothers in

Mexico. Salud Pública de México, 66(6), 849–858. https://doi.org/10.21149/15693

Ronconi, L., Espiñeira, B., & Guzmán, S. (2023). Comprehensive sexuality education in Latin

America and the Caribbean: Where we are and where we should go. Latin American

Legal Studies, 11(1), 246–296. https://doi.org/10.15691/0719-9112Vol11n1a7

Ruiz, T. R. (2019). Desarrollo humano, educación sexual y embarazo en la adolescencia.

Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana, 1(8).

https://doi.org/10.35600/25008870.2019.8.0132

Sánchez, N., & Espinoza, I. (2024). Educación sexual integral, conductas sexuales de riesgo y

embarazo adolescente en estudiantes de Oaxaca, México. Horizonte Sanitario, 23(2).

https://doi.org/10.19136/hs.a23n2.5842

Soto Flores, M., Gordillo Ramón, A., & Sonia, C. G. (2023). Factores asociados al embarazo en

los adolescentes: Una revisión sistemática de alcance. Revista Científica de Ciencias de

la Salud, 16(2), 33–41. https://doi.org/10.17162/rccs.v16i2.1999

DOI: https://doi.org/10.71112/y393c236

85 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre

Ubillus Saltos, S. P., Baque Muñiz, J. A., Cango Pineda, L. F., Celorio Muñoz, D. A., &

Chanaluisa Castro, N. M. (2024). La importancia de la educación sexual en la

prevención del embarazo adolescente. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar,

8(4), 7770–7780. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12948

Villavicencio, N. (2023). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: Facultad de Ciencias Histórico

Sociales y Educación, Escuela Profesional de Sociología [Tesis de licenciatura].

https://hdl.handle.net/20.500.12893/11634

Yáñez, C. (2023). El problema de la educación sexual: Un panorama general y su implicancia

en el sistema escolar chileno. REXE, 22(49). https://doi.org/10.21703/rexe.v22i49.2022